カメラと私の40年を振り返る

今年、ひょんなことから高価なカメラを購入することになりました。40歳という節目の年でもあることをきっかけに、これまでのカメラとの関わりを振り返ってみようと思います。特に役立つ話やレビューではありませんが、同年代の方には「そんなこともあったね」と懐かしく読んでいただけるかもしれません。

幼少期

私とカメラとの出会いは、幼少期の家庭環境から始まりました。父親がPCやオーディオビジュアル機器を好きだったため、家には常にカメラやビデオカメラがありました。

生後間もない入院中の頃から、たくさんの写真やビデオが残っています。

当時はまだフィルムカメラが主流で、撮影枚数にも限りがあったため、主に旅行などの特別なイベントやシーンを記録するためのものでした。

いつ頃から自分でカメラを持ち始めたのかは定かではありませんが、6、7歳ごろ?に撮った「自撮り写真」があり、その頃からカメラを触り始めたようです。

8歳ごろには「写ルンです」を持ちながら撮られている写真があります。

この「写ルンです」は、本体ごと使い捨てのカメラ(レンズ付きフィルム)で、今となっては、なんてバブリーかつ画期的な発想の商品なんだろうと思いますね。

軽くて持ちやすくコンパクト、失くしたり壊したりしがちな子供にも持たせられます。修学旅行などのイベントでも、多くの子が持っていた記憶があります。

ネーミングもいいですよね。素晴らしい。

小学校中学年ごろには、フロッピーディスクに記録できるソニーの「マビカ」というデジタルカメラも使っていました。当時飼っていたハムスターの画像を自分のホームページに載せた記憶があります。しかし、画素数が少なく、家庭用プリンターの出力品質もあまり良くなかったため、デジタルカメラはあくまで遊びのもので、記録としてはフィルムカメラが主流でした。

プリクラと写メの時代

小学校高学年ごろ、プリクラブームが到来しました。当時、1シート300円は子供にとって高額でしたが、同級生や親戚と一緒に撮影した記憶があります。当初は顔まわりが撮影できて、その周りにフレーム画像をつけられる程度でしたが、ブームとともに進化し、現代のような全身撮影や落書き機能、美顔フィルターが搭載されるようになりました。

この頃は、プリクラを切って交換し、各々の「プリクラ帳」に貼るという文化もありました。プリクラ帳には全然知らない「友達の友達」の写真もたくさんあり、プリクラがコミュニケーションツールとして機能していました。

高校生になると、アルバイトを始めたことで自分の携帯電話を持てるようになりました。携帯電話にはカメラがついていて、手軽に写真を撮れるようになりました。画素数は少なく、保存容量も限られていましたが、これによって「写真を撮る」ことが一気に身近になりました。

プリクラ交換同様に、誰かに撮った画像をメールで送る「写メ」の文化も登場しました。「自撮り」もこの頃から広まったのではないでしょうか。プリクラや携帯電話のカメラの登場によって、カメラ(写真)と日常が一気に密接になりました。見た目もイケているauの携帯電話は、持ち歩くこと自体も楽しかったですね。デコったりして。

コンデジのころ

高校を卒業後、専門学校を中退したあとぐらいに撮ったデジタル写真は今でも一部残っており、EXIF 情報から機種名を特定できました。

Canon IXY DIGITAL 200a や RICOH Caplio RX、ビデオカメラは SONY DCR-PC100 を使っていたようです。プレゼントでいただいたり、秋葉原で中古品を買ったりして入手したもので、自分で選ぶときの機能的なこだわりはそれほどなく、その時に買えるものの中から一番かっこいいと思えるものを選んでいました。

当時は音楽(バンド)やアートの世界に憧れていたので、そういった人たちと関わりながら、自身もウェブサイトで作品や活動報告を発信していました。スタジオを借りて、自身の写真や音楽のプロモーションビデオを撮ったり、編集したりも行っていました。 金銭的な余裕がなかったこともあり、機材そのものに関してはあまり関心を持っていませんでした(手の届かないものについて調べても仕方ないので)。 編集のための PhotoshopやPremiere も、Elements を使っていました。 どうしてもという時は、知人に一眼レフを貸してもらったりもしていました。その節は大変お世話になりました🙇♀️

トイカメラとの出会い

2000年代に入った頃、私のもとに、トイカメラブームがやってきました。世間的には1990〜2000年代の流行のようなのですが、私はどこかしらで少し遅れてトイカメラの情報を見て、存在を認知したようです。

トイカメラとの出会いで、カメラというものの捉え方が大きく変わりました。

「機材を変えると、撮れる写真が大きく変わる」ということに、ここでやっと気づいたのです。

トイカメラで撮影された写真には、撮影時に予期しない色味が出たり、ボケがあったりして、独特の味わいがあります。中でも、正方形の四隅が暗い雰囲気のある HOLGA は、特別な雰囲気を持つ写真を撮りたかった私には魅力的でした。

HOLGAの一種であるWOCAという機種を購入し、秋葉原で働いていたこともあり、その他の激安のトイカメラも購入して楽しみました。ノーファインダーで運任せにパシャパシャ撮る、結果は現像から上がってくるまでのお楽しみ、という感じでした。

また、当時は写真に一言ポエムを添えて発信する行為も流行っており、トイカメラで撮影した写真にポエムを添えることで、より「いいかんじ」に見えることにも気づきました。

初めての一眼レフ

2008年、中古品の PENTAX ist DS2を購入しました。ペンタックスの会社イメージと、単三電池で動く&タフな特徴、そしてウェブサイト上の作例に魅力を感じて選択しました。レンズキットやSDカード付きで3万円と、お得な買い物でした。

一眼レフカメラを使って、自分の意思でフォーカスや構図を決めたり、設定を変えられることで、写真を撮ることがさらに面白くなっていきました。この頃は、音楽活動を行なっており、対バンの方や知人のバンドの写真を撮る機会が多くありました。

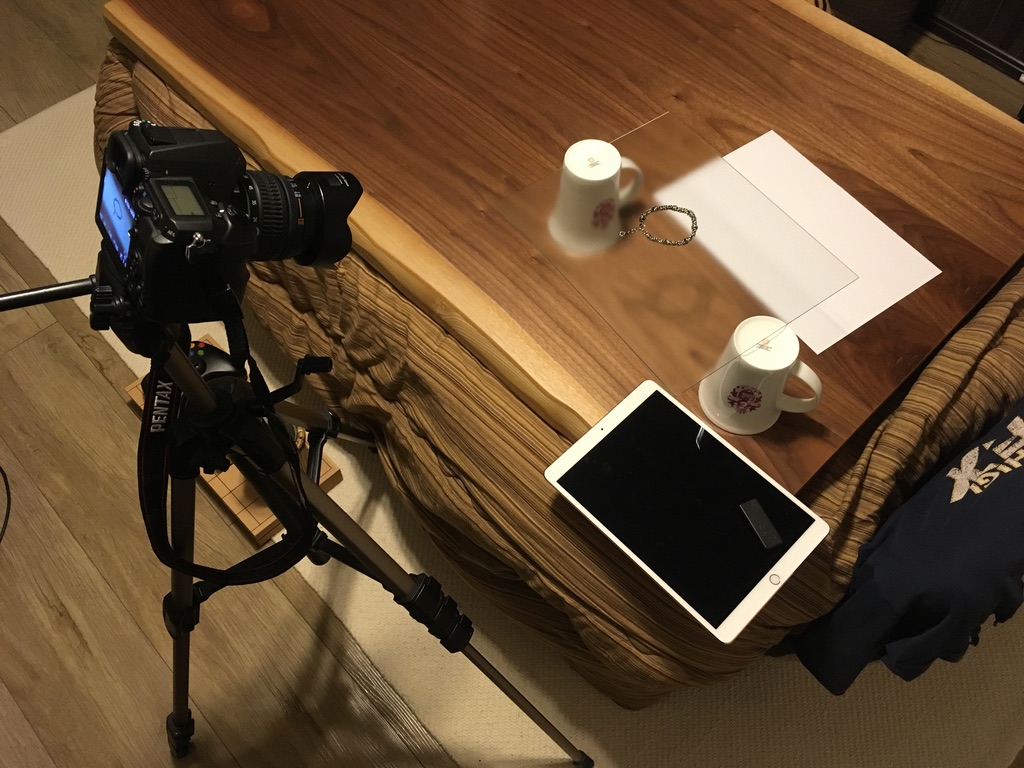

同じく2008年からiPhoneでも写真を撮り始めたようで、iPhoneで撮ったist DS2の写真が下記に残っています。

プリンター付きカメラ

さらに同年、タカラトミー xiao TIP-521も購入していました。これはプリンター付きカメラで、撮ったその場でZINK紙に印刷できるというものでした。

当時は、1 日 1 ページの手帳に日記を書いていて、そこに印刷した写真を貼りたいというのが主な目的でした。

デジタルですが、トイカメラのようなあやふやな雰囲気の写真が撮れる点も魅力です。

満足していましたが、専用の印刷用紙が安くはないのと、写真を貼ることで日記帳が分厚くなってしまうのが欠点でした。いまでは、1日1ページは、iPadでのデジタル記録に形を変えて続けています。

また、当時は音楽活動もしていたので、来場してくれたお客さんと写真を撮って、その場で印刷して渡したりもしていました。今でいうチェキのようなものですが、特にお金をいただくわけでもなく、コミュニケーションとして行っていました。

いよいよ撮るのが楽しい

一眼レフカメラで撮った写真は、スマホなどよりも綺麗に撮れるため、撮った相手に画像を送ると喜んでもらえることが多く、嬉しく思いました。

音楽ライブなど暗い会場での撮影は技術的な難しさがありましたが、特に明るい(そしてお手頃価格な)レンズの DA50mm F1.8 を購入してからは、レンズの素晴らしさを体感しました。暗い場所でもブレにくくなり、背景のボケで人が引き立ちます。

2015年には、本体をPentax K-3 IIに買い替えました。新しい機種は素晴らしく、オートフォーカスの速さも段違いで感動しました。新しい機種はいいぞ、技術の進歩は素晴らしいものだ、ということもここで学びました。

3Dカメラと天球カメラ

2012年、3DカメラのFUJIFILM FinePix Real 3D W1を購入しました。3D写真という技術や、目の錯覚を利用した原理に興味を持ったからです。撮った写真は本体のディスプレイ上で裸眼で立体視できるほか、レンチキュラープリントできるサービスもありました。

気軽に撮れるコンパクトカメラとしても気に入って使っていたため、程なくして後継機の「W3」に買い替えました。

難点は、3D表示を楽しめる媒体が少ないことでした。カメラ本体のディスプレイで確認するか、別売のフォトビューワで見るか(持っていませんでした)、レンチキュラープリントするかのいずれかのため、誰かに 3D の状態でシェアしたければ、それなりにお値段のするプリントをしなければなりませんでした。 なかなか商業的に難しかったのか、これ以降は後継機種は出ませんでした…。

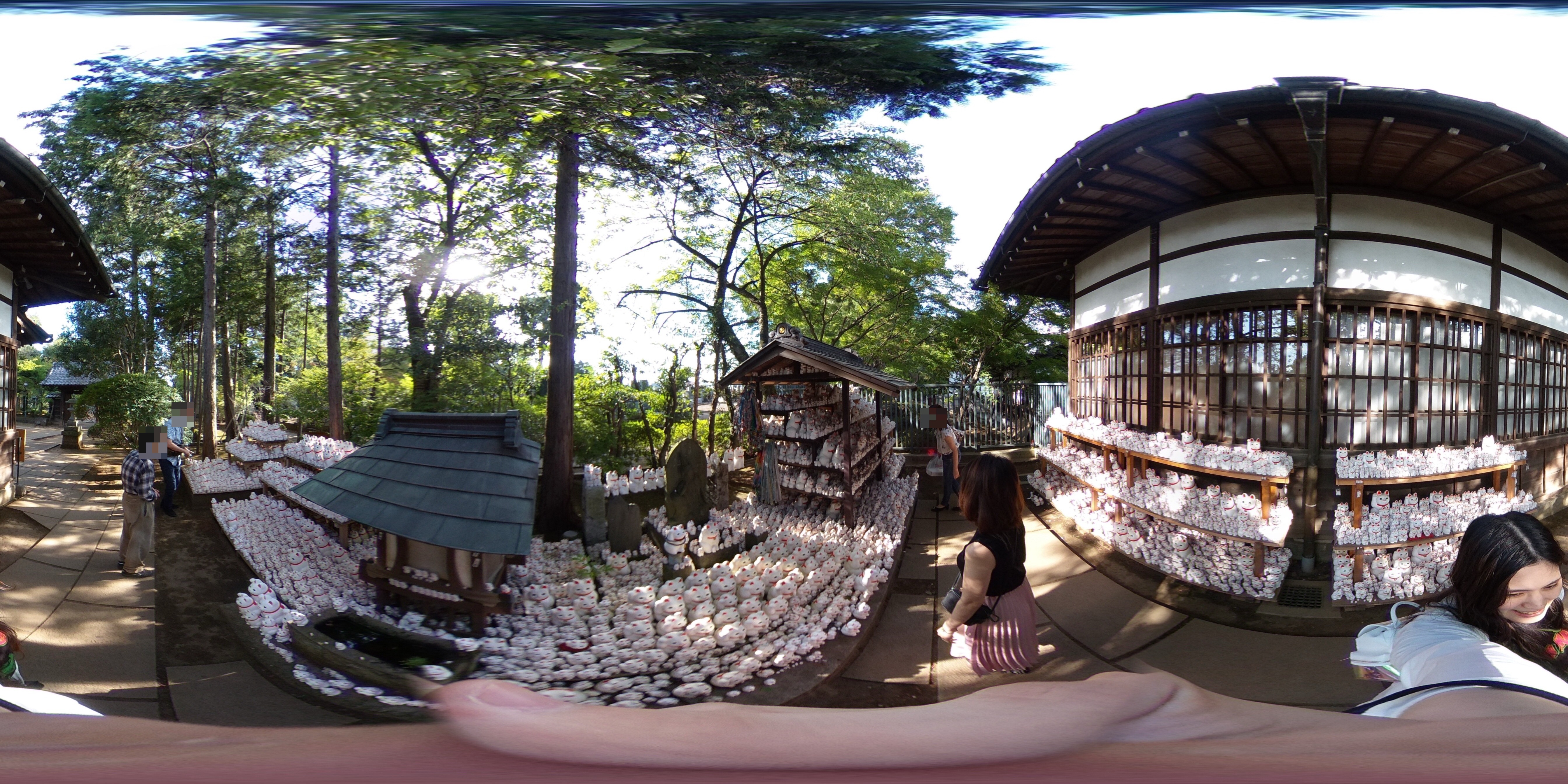

2018年にはRICOH THETA Sを購入しました。天球カメラを使って360度の周囲の状況を一気に撮影でき、没入感のある新しい体験ができるかもとワクワクしました。主に旅行での記録と、バンド練習の録画に使用しました。カメラアングルを気にせず、自分と風景の両方を記録でき、自分がそこにいる写真を撮れる点も気に入っていました。

同年8月に、より高画質な写真を求めて THETA V に買い換えました。3Dカメラと同じく、買って割とすぐに上位機種に買い替えているので、「中古で下取りに出すとはいえ、買えるなら、最初から上位機種を買う方がいいのでは」と思い始めたのもこの頃だったと思います。

THETAで撮影した画像や映像は、のちにOculus Questヘッドセットを購入した際に、より没入感のある形で楽しめました。

天球画像は専用アプリ(ビューワ)で見る必要があるのですが、もしMacやiPhoneのPhotosアプリでそのままグルグル見ることができれば、もっと流行するだろうなと感じました。オンラインのGoogleフォトでは360度画像に対応していて、感動しました。

FUJIFILM X-T シリーズへの移行

2018年、応援しているバスケットボールチームのサンロッカーズ渋谷のファンクラブメールマガジンで「プロが教えるバスケットボール撮影会」の企画を知りました。それまでも試合の写真を撮ろうとしたことはありましたが、選手が豆粒のような大きさでしか写せなかったり、ブレブレになってしまうのが常でした。私にとっては願ってもない機会だと感じ、応募したところ、参加できました。

ちなみにマスコットキャラクターのサンディーのファンです(選手ももちろん好きですが、引退や移籍が多いので…)。

撮影のコツや、写真は「バスケ撮影で「FUJIFILM X-T3」は雄弁に語る。"動きモノにも強いミラーレス"ここにアリ!」で見られます!

その時に、今までの写真とは比べ物にならないような、きちんとした試合の写真を撮ることができたので、とても驚きました。そして、大きなレンズは持ち歩くだけの価値があるものだと実感しました。また、被写体のみならず、「美しい人はより美しく、そうでない方はそれなりに」の法則があり、良い機材は、上手い人が使えば極上の写真が撮れるし、そうでない人にとってもそれなりの恩恵があるものだと知りました。

撮影会に参加して以降、当日に使用した FUJIFILM X-T3が欲しくてたまらなくなり、かなり早いうちに X-T3 のレンズキットを購入しました。機能はもちろん、シルバーモデルのレトロ可愛い見た目にもグッときていました。

2020年には、手ぶれ補正のついた X-T4 に買い換えました。そう、新しいって素晴らしいのです。以降は 2025年まで、レンズやカメラバッグを買い足しつつ、X-T4 を使い続けました。

カメラ離れと新たな出会い

コロナで減ったまま戻らぬ外出機会、そして仕事の忙しさから、気持ちがカメラや撮影から少し遠のいていました。ライブにも行かないし、バスケもチケットが取りにくくなり、全然行けません。 X-T4 も使ってはいるものの、毎日ではなく、iPhoneのカメラだけでも生活できるのでは?と思い始めました。

そして、2025年4月初旬、SIGMA BFが発表され、衝撃を受けました。あらゆるものを削ぎ落としたかのような佇まいに魅了され、その瞬間は「欲しい!」と思いましたが、同時に「あれ、私、カメラが欲しいんだっけ?いらないのでは?いらないよね?」という疑問も湧き、なかば衝動的にX-T4を手放すことにしました。本当に必要ならまた買えばいいのです。

しかし、いざiPhoneだけで写真を撮るようになると、不満を感じるようになりました。 iPhone のポートレートモードでもぼかしはかけられますが、やはり計算で作られた偽物のぼかしなので、破綻することがちょいちょいあります。特に猫のふわふわの毛の処理は苦手で、うまくぼかせません。また、全体的にべたっとした雰囲気の画像に仕上がります。

そこで、改めて、今の自分に合ったカメラを買おうと思いました。

新たなカメラ探し

用途は、飼い猫の撮影と、日常、たまの外出時の記録です。

現在のライフスタイルと好みを基準に、以下の条件でカメラを探しました。

- 何かしらがグッとくる

- コンパクト(ゴツゴツしていない)

- ちゃんと撮れる

- ちょっとでもぼかせる

動画はiPhoneで撮れるもので満足していたので、重視していませんでした。ライブ撮影もないので、以前ほどはオートフォーカスなどの速さも求めていません。

候補として挙がったのは、

- SIGMA BF: かっこいいけど、品薄で、買いたくても買えなさそう。作例がピンとこない。

- Leica D-LUX8、Q3: コンパクトで見た目も好きだけど、作例がピンとこない。やはり品薄。

- FUJIFILM GFX100RF: 見た目が可愛くてコンセプトも好きだけど、お値段は可愛くない。作例も好き。抽選販売。

- Hasselblad 907X & CFV 100C: 見た目が好きだけど、お値段が非現実的。作例も好きだけど、あまりに非日常すぎて参考にできない。

選択肢の中では、高額なものの、FUJIFILM GFX100RF が一番の好みかもしれないと思い、実機を見にいきました。

軽くて、中判の割にはコンパクトで、良い意味でトイカメラっぽい遊び心もあり、もちろんちゃんと撮れるので、お値段以外は理想的だと思いました。

操作感も、今まで使ってきた FUJIFILMのカメラと同じで、すぐに馴染めそうです。 8 割ぐらい「このカメラかなー」という気持ちでした。

そして、Hasselblad 907X & CFV 100C も実機を見にいきました。 レンズも含めると、非現実的にも程があるお値段です。

買えないけど、後悔しないように、一応見ておこう…など思いながら、手に取ってみたとき、「重っっ」が第一印象でした。GFX100RFとは対照的に、ずっしりと重みがあり、質感もいかにも重厚なカメラという質感です。

コンパクトなカメラを探す私にとっては、重さは明確な減点ポイントなのですが、全体的な質感、USB ポートのフラップ仕様などの細かな機構や、ディスプレイの操作感も考慮に入れると、それは必要なもののように思えてきました。

なんといっても見た目のかわいさ、そして、ただモノとして欲しくなってしまう存在感がありました。

夢を買う決断

金額という枠を外して比較した時に、GFX100RFは、ある意味で「写ルンです」的な割り切りがあって、軽さと手軽さに全振りした、フィルム感を楽しめる中判カメラ。907Xも一種の割り切りがあり、レトロ感や質感、過去の製品も含めた拡張性を楽しみたい人のための中判カメラだと感じました。GFX100RF は、サッと取り出して楽しめるカメラ、907X は、じっくり楽しむカメラに思えました。 そこで、ふと、浮かんだ答えが、今の自分にぴったりなのは GFX100RFで、これからの自分の「こうありたい」と思う姿が907X & CFV 100Cを持った自分に近いということでした。

どちらも高額で、「必要・不要」で考えれば、私の使用基準では不必要な高機能を備えた製品であり、明らかに生活に対しても不釣り合いな金額です。でも、非現実的だと考えていた価格に関しては、実は、買おうと思えばこれまでの貯蓄で買える金額なのだと気づきました。それは、ふっと湧いたものではなく、今まで関わってくれた方々が、私に対して期待してくれたり、信用してくれたことのコツコツとした積み重ねです。 一時の物欲に将来への蓄えを減らしてしまうのは愚かかもしれないですが、だんだんと、これからの自分への期待を自分で買うのも、悪いことではないのかもと思えてきました。

夢は夢に終わるかもしれないですが、進んでみないと分からないことです。 そこで、自分の枠から一歩踏み出して、907X & CFV 100Cを買うことにしました。

おわりに

一般人の人生でしたが、これまでの生涯を通して、様々なカメラとの出会いがありました。それぞれのカメラは、写真はもちろんのこと、行動範囲や、周囲の人々との関わり方までも変えていきました。カメラは、コミュニケーションツールでもあり、ファッションでもあり、ものの見方に新たな発見をもたらすコンパスのような存在でもありました。

これからも、最新の技術と温故知新の出会いの両方を楽しみながら、カメラ、そして写真との付き合いを続けていきたいです📸